📘 第1章:紙を制する者が印刷を制す

印刷の世界に足を踏み入れてから、約30年が経ちました。

進行管理からDTPオペレーション、営業、写真撮影、展示会まで、いろんな現場に関わってきたけれど、どんな仕事でも毎回感じるのは、「やっぱり紙って大事だな」ということ。

「いいデザインができた!」

「クライアントの要望も反映できた!」

でも、仕上がった印刷物を見て「あれ? 思ったより安っぽい…」なんてこと、ありませんか?

原因の多くは、紙の選び方にあります。

紙の種類、質感、厚み。これらは印刷物の“見た目”や“手触り”に直接関わる、とても重要な要素です。

とくに初心者の方にとっては、「紙なんて印刷所に任せればいいでしょ」と思いがち。

実際、はじめのうちは「標準紙」「おまかせ」で進めることも多いはずです。

でも、そこに少しだけ意識を向けて、「誰に、どう見せたいか」を考えながら紙を選ぶようになると、印刷の仕事がグッと面白くなってきます。

僕自身、駆け出しの頃は紙のことなんて正直わかっていませんでした。

「チラシ=コート紙でしょ?」「冊子=上質紙でいいんじゃない?」

そんな感覚でやっていたし、それでもそれなりに仕事にはなっていました。

でも、ある時クライアントから言われたんです。

「この紙、なんかテカテカしててチープに見えるね」って。

それをきっかけに、紙見本帳を何冊も集めて、ひとつひとつ触って比べて、自分なりに使い分けを考えるようになりました。

すると、不思議なことに「どんな紙を選ぶか」で、クライアントの評価や反応が全然変わってくるんです。

今では、紙選びはデザインの一部だと思っています。

そして、それは印刷データを扱うDTPオペレーターにとっても同じこと。

「デザイナーが紙を決めるんじゃないの?」と思うかもしれません。

でも、現場ではDTP担当が紙の仕様にアドバイスしたり、刷り上がりを見越して提案したりすることも多い。

むしろ、紙の知識があるオペレーターほど、現場で頼られます。

📘 第2章:紙の種類ってどう違う?

印刷の現場では「この紙、何を使う?」という選択がついて回ります。

見た目の印象、質感、コスト、書き込みやすさ──すべて紙の種類によって変わるからです。

とはいえ、印刷用紙って種類がやたら多いんですよね。

上質紙、コート紙、マット紙、アート紙、ケント紙、ファンシーペーパー…。最初に見本帳を手にしたときは、「似たような紙が多すぎてわからん!」と混乱したのを覚えています(笑)。

でも、初心者のうちはすべて覚えなくても大丈夫。

まずは 基本の3種類 をしっかり押さえましょう。

●上質紙(じょうしつし)

コピー用紙みたいな質感の、いちばんナチュラルな紙

表面加工のない、素のままの紙。さらっとしていて、光沢はなし。

インクを吸収するので、仕上がりはやや落ち着いた色になります。

特徴:

- 筆記性が高く、鉛筆やボールペンでの書き込みに強い

- ツヤがないぶん、色が沈んで見えることもある

- ナチュラルで紙本来の風合い

よく使われる用途:

- 書籍の本文(小説や実用書など)

- コピー用紙

- 官公庁系の印刷物(報告書、通知文)

現場の声:

「書き込み用アンケートは、絶対に上質紙!」

「仕上がりの色が“浅い”って言われたら、紙のせいかもよ」

●コート紙(光沢紙)

発色のよさが武器!カラー印刷に強い、つやつやの紙

紙の表面に白い塗料(コーティング)を塗って、ツルツルにした紙。

インクが乗りやすく、色鮮やかに印刷できるのが特長です。

特徴:

- 表面に光沢があり、写真やイラストが鮮明に出る

- 筆記性はやや低い(ボールペンで書きにくい)

- 両面印刷でも裏抜けしにくい

よく使われる用途:

- カラーチラシ

- 飲食店のメニュー

- パンフレット、フライヤー、カタログ

現場の声:

「クライアントが“色をパキッと見せたい”って言ったら、とりあえずコート紙を検討」

「ツヤ感があるぶん、“安っぽく”見えることもあるから、業種によって向き不向きがある」

●マットコート紙(マット紙)

コート紙の“ツヤを抑えた”上品バージョン

同じくコーティング紙ですが、ツヤを落として落ち着いた質感に仕上げたのがマットコート紙。

光沢を抑えているので、品があり、少し高級感が出ます。

特徴:

- ツヤがなく、落ち着いた仕上がり

- 色はやや控えめに出るが、印刷再現性は良好

- 表面が滑らかで、手触りがよい

よく使われる用途:

- 名刺

- 高級感のあるパンフレット

- 美容・化粧品・ブライダル系の印刷物

現場の声:

「同じデザインでも、マット紙にするだけで“品”が出る」

「落ち着いたトーンを狙いたいときは、マット一択」

📌ここで一息:コート紙とマット紙の違い、どう伝える?

クライアントに紙の違いを説明するとき、よくこう言っています。

- コート紙 → 「お寿司屋のチラシみたいな、ツヤっとした仕上がり」

- マット紙 → 「高級レストランのメニューみたいな、しっとりした紙」

このくらい噛み砕くと、非デザイナーの方にも伝わりやすいんですよね。

●ファンシーペーパーや特殊紙ってどうなの?

ここまで紹介した3つ以外にも、印刷用紙にはさまざまな“高級紙”や“風変わりな紙”があります。

いわゆる「ファンシーペーパー」と呼ばれる紙たちです。

- レザック(革風)

- 新バフン紙(繊維入り、ざらっとした手触り)

- 五感紙(やさしい風合い)

- ヴァンヌーボ(高級感あるエンボス紙)

こうした紙は、招待状やDM、ブランドパンフレットなど「第一印象が勝負!」な場面で威力を発揮します。

ただし、印刷コストが高めだったり、印刷適性(インクの乗りやすさ)が紙によってまちまちなので、初心者は印刷会社と相談しながら進めるのが安全です。

紙は“伝わり方”を左右する

最後にもう一度、初心者の方に伝えたいことがあります。

紙選びは、情報伝達の一部です。

「とにかく読ませたい資料」なら上質紙。

「安く大量にばらまくチラシ」ならコート紙。

「印象に残したい名刺」ならマット紙かファンシーペーパー。

このように、紙を変えることで、メッセージの届け方が変わってくるんです。

📘 第3章:紙の厚さはなぜ「kg」で表すのか?

印刷の紙を選ぶとき、もうひとつ避けて通れないのが「厚さ」の話です。

初めて見積書を見たときに「上質紙70kg」「コート紙135kg」なんて書かれていて、「え、厚さを“重さ”で表すの?」と戸惑った方も多いのではないでしょうか。

実際、これは印刷業界に初めて足を踏み入れた人が、ほぼ100%混乱するポイントです。

でも、仕組みがわかればシンプル。

この章では、「なぜ紙の厚さをkg(キログラム)で表すのか?」を、わかりやすく解説していきます。

●紙の“厚さ”は、なぜ“重さ”で決まるのか?

印刷の現場では、紙の厚さのことを「連量(れんりょう)」といいます。

これは、ある一定のサイズの紙を1000枚積み重ねたときの重さで表したもの。

具体的には、こうです。

📏 四六判(しろくばん)サイズ(788×1091mm)の紙を1000枚重ねた時の重さ → 〇〇kg

それが「上質紙70kg」や「コート紙135kg」といった表記になります。

●四六判ってなに?

ここで出てきた「四六判」というのは、紙の元のサイズ(原紙サイズ)のこと。

印刷業界ではこの**四六判(788mm × 1091mm)**を基準に連量を決めている用紙が多くあります。

他にも、

- 菊判(636mm × 939mm)

- A判(625mm × 880mm)

などがあり、用紙の種類によって基準サイズが異なります。

つまり、「同じ70kgでも、四六判か菊判かによって実際の厚みは変わる」ということです。

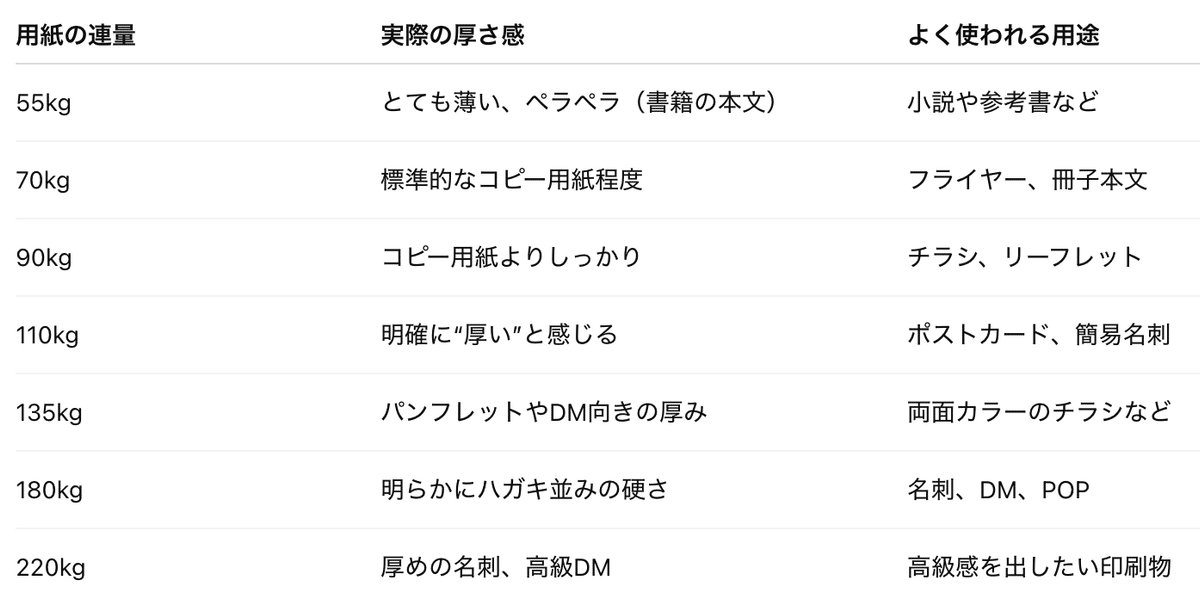

●実感としての厚さをイメージしよう

読者の方が一番気になるのは、「で、実際どのくらいの厚さなの?」という部分だと思います。

印刷物に多く使われる紙の厚さ(四六判ベース)を、体感できる例と一緒に紹介します。

●コート紙・マット紙・上質紙で厚さの感じ方は違う?

同じ「90kg」の紙でも、実際に触ってみると種類によって厚みの印象が変わります。

なぜなら、紙の密度や表面加工の有無によって、硬さやコシが違うからです。

- コート紙は表面がツルツルで密度が高く、やや硬めに感じる

- 上質紙はふんわりしていて、厚さのわりに軽く柔らかく感じる

- マット紙はその中間くらいの印象

📌印刷会社では「紙の見本帳(サンプル帳)」で実際の紙を手に取って確認するのが一般的です。慣れてくると「これは90kgくらいかな?」と手触りでわかるようになりますよ。

●DTPデータと紙厚の関係

紙の厚さは、実はデザインデータにも影響を与えることがあります。

たとえば──

- 三つ折りのパンフレット:紙が厚いと折りが割れたり、折りにくかったりするので注意が必要

- 冊子の背幅:本文が何ページ分あるかによって背の厚み(背幅)を設計しないと、表紙がズレる

- スジ入れ加工や型抜き:紙が厚いと、加工機での負荷や再現性が変わる

こういった点からも、DTPオペレーターも「紙厚」は必ず把握しておく必要があるのです。

●グラム(g/㎡)表記の話にも触れておくと…

ちなみに、国際的には「g/㎡(グラム・パー・平方メートル)」という表記のほうが一般的です。

たとえば:

- 上質紙70kg → 約81.4g/㎡

- コート紙135kg → 約157g/㎡

ただ、日本の印刷業界では「kg表記」が主流のため、見積書や用紙指定もkgで書かれることがほとんど。

初心者のうちはg/㎡は「補足程度」と考えて大丈夫です。

●ちょっとしたコツ:印刷会社に聞くときの伝え方

紙厚に不安があるとき、印刷会社にこう聞くとスムーズです。

「このチラシを両面カラーで印刷したいんですが、しっかりめの紙で、だけど折りやすい厚さって何kgくらいですか?」

あるいは、

「名刺で、手に持ったときに“ちゃんとしてる感”が出る紙厚って何kgくらい?」

印刷所は、こういうざっくりした要望にも慣れているので、気後れせずに相談して大丈夫。

大事なのは、「どんな印象を出したいか」「どう使う予定か」をちゃんと伝えることです。

まとめ:紙厚は“数字以上”に伝わる感覚

「紙の厚さ=数字」ではありますが、それだけじゃありません。

持ったときの重み、折ったときのコシ、めくったときの手触り──すべてが印象に直結します。

初心者のうちは「とりあえず標準の90kgで」でもいいと思います。

でも、紙厚を意識し始めたときから、印刷物のクオリティと設計力が一段階アップします。

📘 第4章:A判とB判、印刷サイズの基本と考え方

紙について話すうえで避けて通れないのが、「A判・B判」といったサイズの呼び方です。

印刷業界では、これらを正確に理解していないと、「あれ?思ってたより小さい/大きい……」というトラブルが起きがちです。

この章では、**A判・B判とは何か?どっちが主流なのか?仕上がりサイズとは?**という、初心者が疑問に思いやすいポイントをまるごと解説していきます。

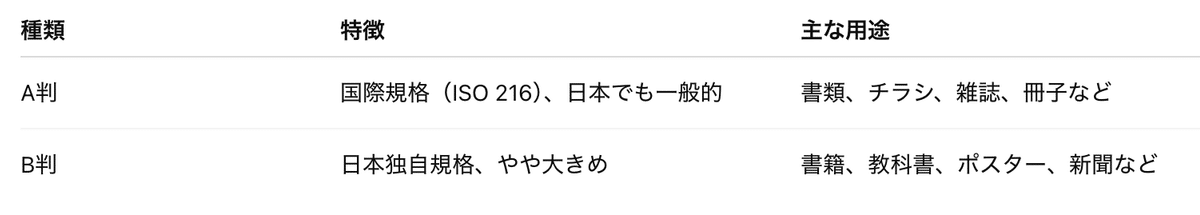

●A判とB判の違いとは?

まず最初に、A判とB判の特徴をざっくりと整理しておきましょう。

📌 A判の方が一回り小さく、ビジネス用途や汎用印刷物に使われることが多いのが現在の実情です。

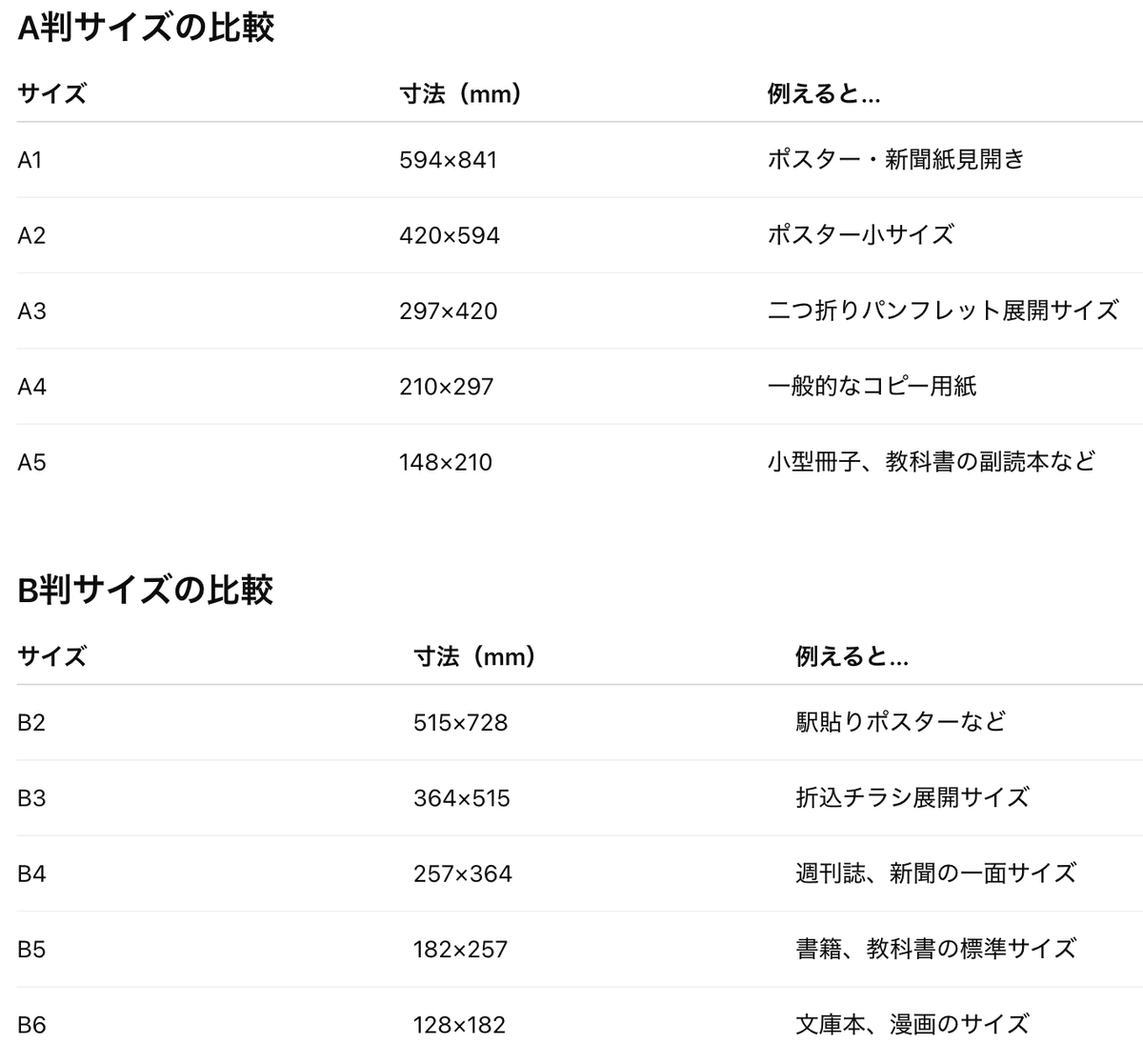

たとえば、

- A4:210 × 297mm → よく使うコピー用紙のサイズ

- B5:182 × 257mm → 大学ノートや書籍のサイズによく使われる

●実は「B判が主流」だった時代もある

大輔さんが感じたとおり、現在ではA判の方が主流です。

ですが、印刷業界全体で見れば、昭和の時代まではB判(特にB5、B4)の使用が多かったのです。

これは、日本の商業印刷で使われる「原紙のサイズ(四六判や菊判)」がB判に適していたことが背景にあります。

今ではプリンターやコピー機がA判ベースで統一され、デジタルデータもA判を前提に作られるようになっているため、自然とA判がメジャーになってきたわけですね。

●「仕上がりサイズ」と「断裁前サイズ」の違い

ここで少し話を整理します。印刷で扱うサイズには、2つの考え方があります。

- 仕上がりサイズ(完成サイズ)

→ チラシや冊子など、ユーザーが手に取る「完成品のサイズ」 - 印刷サイズ(塗り足し込み)

→ 実際に印刷する際のサイズ。トンボや塗り足しを含めた「一回り大きいデータ」が必要

例えば、A4サイズのチラシを作る場合、仕上がりは「210mm × 297mm」ですが、データ上では「216mm × 303mm(3mmずつ塗り足しを足す)」で作ります。

●各サイズの実寸感をつかもう

初心者の方には、A・B各判のサイズ感がつかみにくいので、よく使うサイズを日常的なものと比較して紹介します。

●サイズが違うと印刷効率も変わる

印刷現場では、「どれだけ効率よく用紙を使えるか」が重要になります。

たとえば四六判という大きな紙に対して、どんなサイズのチラシを何面付けできるかで、コストやロスが変わってきます。

- A4なら「8面付け」

- A5なら「16面付け」

- B5は「10面付け前後」

紙の無駄を減らせる設計ができれば、印刷費も下げられるし、環境にもやさしい設計になるというわけです。

●「サイズ選び」は、企画設計そのもの

「どのサイズにするか」は、実はデザインの前段階である企画・設計の段階から決めておくべき項目です。

たとえば──

- 持ち歩きを意識する → A5やB6

- 配布物として視認性重視 → A4やB4

- 郵送封筒に入れる → 長3封筒サイズ(A4三つ折り)

デザインは「サイズありき」。

印刷サイズの常識を知っておくことで、よりスムーズに目的に合った印刷物を作ることができます。

●まとめ:「何をどんな目的で届けるか」でサイズを決める

サイズ選びの正解はひとつではありません。

大切なのは、「どこで・誰に・何を届けたいのか?」を明確にしてから、その目的に合ったサイズを選ぶことです。

「とりあえずA4で…」という判断が悪いわけではありません。

ただ、それが本当にベストな選択かどうかは、紙の知識を持っている人だけが判断できるのです。

そしてその知識は、今日からあなたの中にしっかり積み上がり始めています。